Luftaufnahme des Alten Rathauses – Foto Ulrich Pucknat.

Das Alte Rathaus ist heute ein großer Gebäudekomplex, der in seiner Geschichte viele An- und Umbauten erfuhr. Bis zum Umzug in das „Neue Rathaus“ im Jahr 1913, war hier der Sitz der Stadtverwaltung.

Blick auf den ältesten Teil des Rathauses - Postkarte.

Den ältesten erhaltenen Gebäudeteil bildet der 1410 in Norddeutscher Backsteingotik errichtete Marktflügel mit Gerichtslaube. Auch ein Gefängnis befand sich zeitweise im Gebäude.

„Peinliches Gericht“ unter der Ratslaube - Federzeichnung von Karl Hapke.

Die Ratslaube war Schauplatz des „Peinlichen Gerichts“ das im Mittelalter öffentlich gehalten wurde, um Heimlichkeit und Willkür zu vermeiden. Schon 1355 bestätigte der Herzog Ludwig von Braunschweig der Stadt „uppe der Loven“ – „unter der Laube“ ihre Privilegien. Der Begriff „Love“ ist verwandt mit dem englischen Begriff „law“, was Gericht oder Gesetz bedeutet.

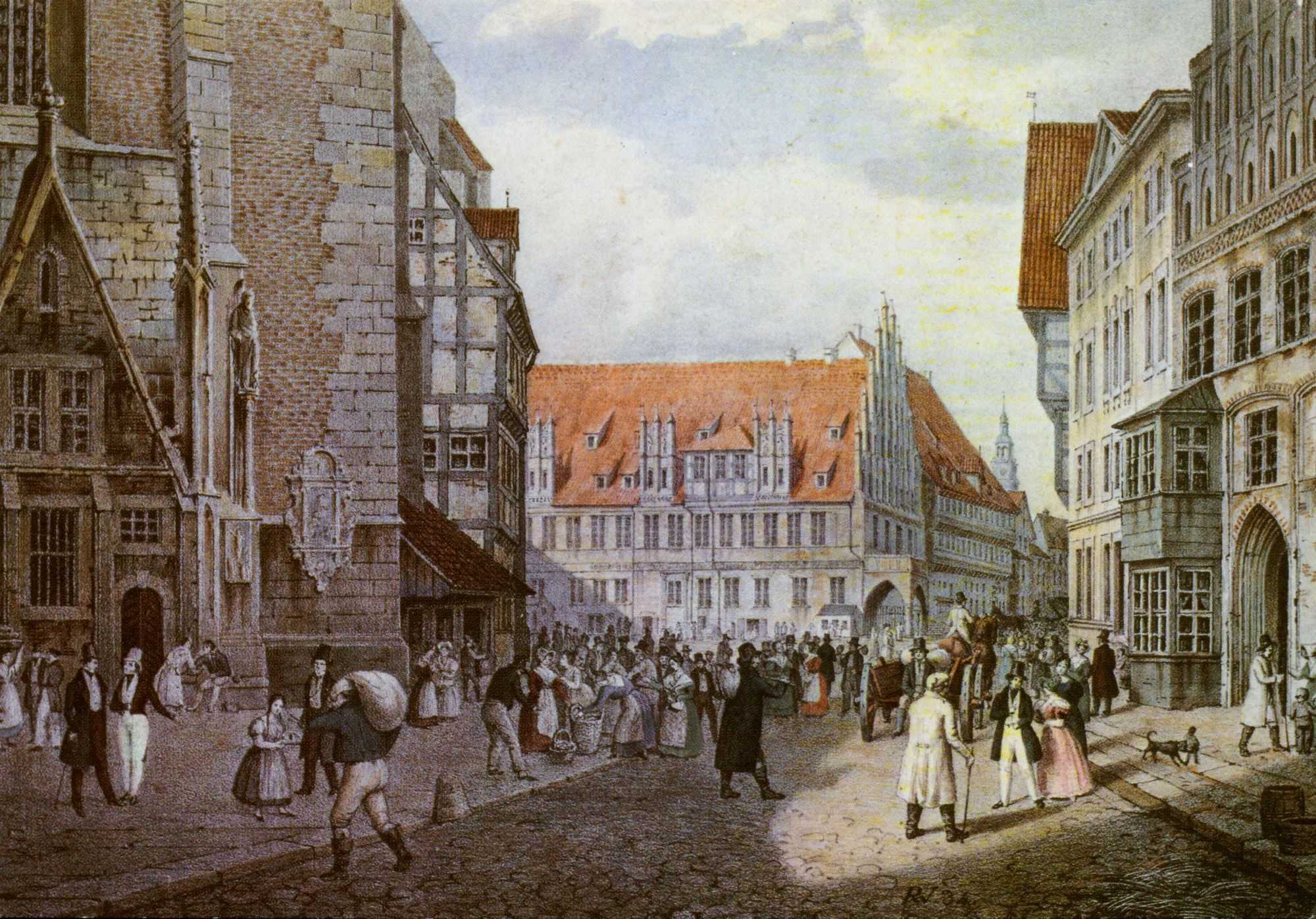

Reges Treiben auf dem Marktplatz

Als der hannoversche Stadtbaurat in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Abriss des Rathauses zugunsten eines Neubaus vorschlug, formierte sich eine Bürgerinitiative. Es folgte eine intensive Umbauphase bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.

Blick durch die Köbelingerstraße zur Marktkirche – Ölbild von Domenico Quaglio.

Der Apothekerflügel (Gebäudeteil in der Mitte rechts), ein Fachwerkbau aus dem 16. Jahrhundert, wurde abgerissen und durch das Stadtgericht im Stil der italienischen Renaissance errichtet. Heute befindet sich dort das Standesamt.

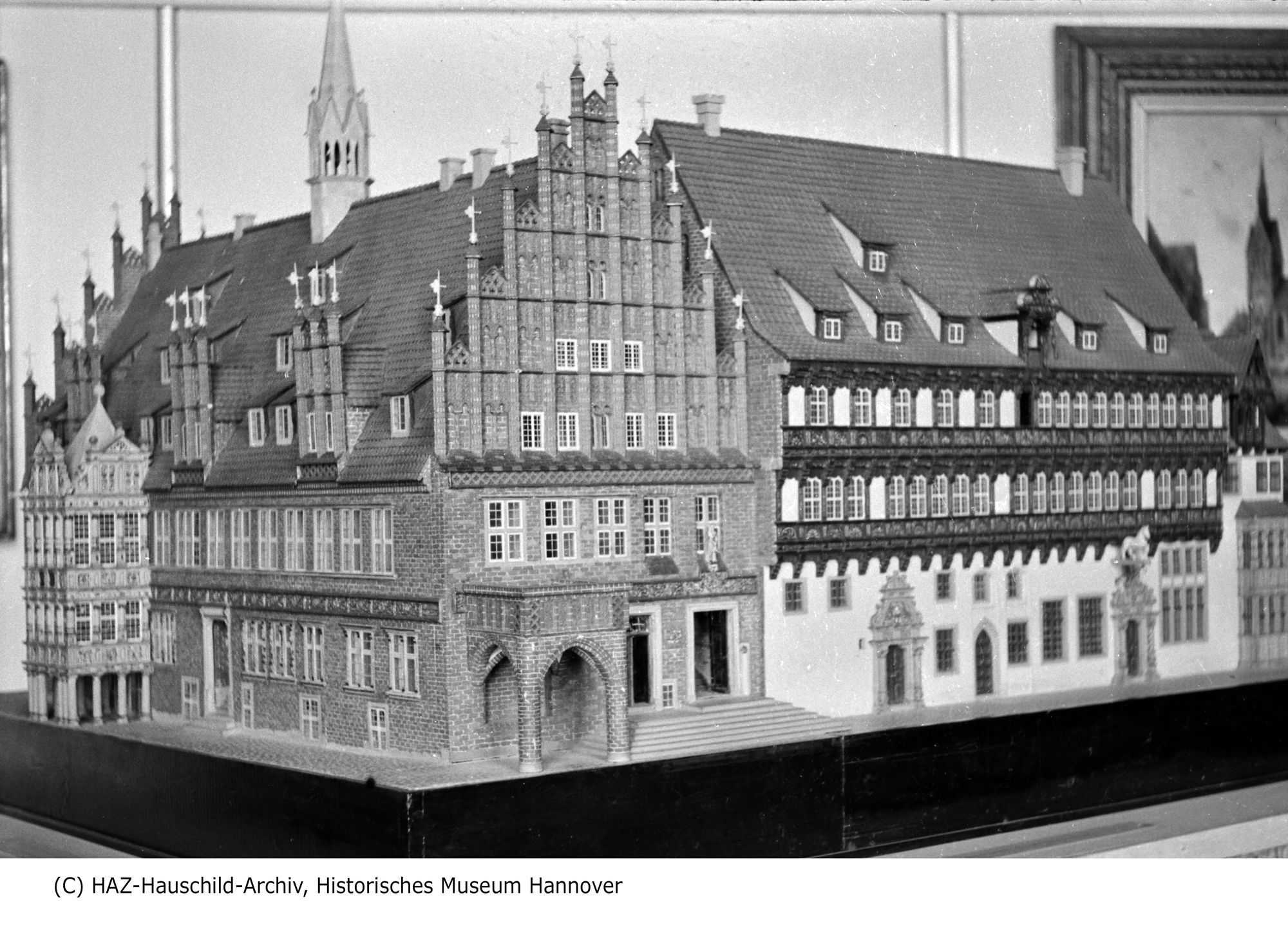

Modell des Alten Rathauses – Foto Wilhelm Hauschild

Zwischen 1877 und 1891 wurde auch die Fassade des alten Marktflügels restauriert.

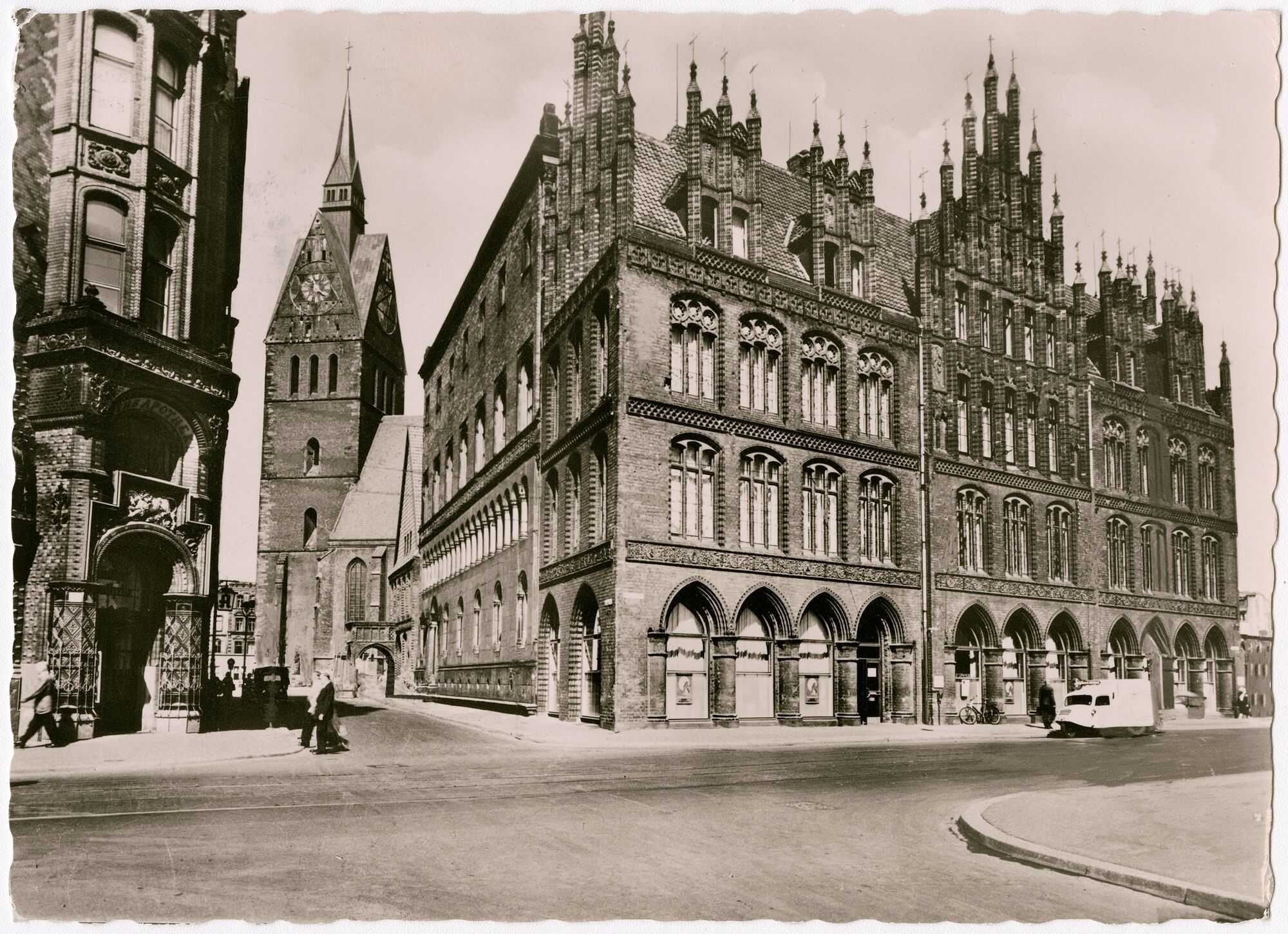

Der alte Gebäudeteil am Markt nach der Sanierung.

Stilelemente, die nach Ansicht des Architekten und Begründer der Hannoverschen Architekturschule Conrad Wilhelm Hase (1818-1902) nicht zum ursprünglichen gotischen Stil des Gebäudes gehörten, wurden entfernt.

Der neuste Teil des Alten Rathauses an der Karmarschstraße - Postkarte.

Der Flügel an der Karmarschstraße ist der jüngste Teil des Gebäudekomplexes. Conrad Wilhelm Hase errichtete den Flügel im neogotischen Stil und orientierte sich dabei stark an den mittelalterlichen Gebäudeteilen des Rathauses.

Das Rathaus nach dem Zweiten Weltkrieg – Foto Emil Gildhorn.

1943 wurden große Teile des Rathauses durch die Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieg zerstört.

Blick auf Rathaus und Marktkirche - Postkarte

Ende der 1960er Jahre war der Wiederaufbau des Rathauses vollzogen.

Detailbild – Rundfries am Alten Rathaus.

Der die Geschosse teilende Gurtsims zeigt eine Folge von Rundmedaillons, umrahmt von gotischen Weinranken. In den Medaillons sind Köpfe und Wappen abgebildet.

Steinerne Fratze neben der Gerichtslaube – Foto Reinhard Gottschalk.

An der Rathauswand rechts neben der Laube befindet sich ein sog. „Neidkopf“, eine steinerne Fratze aus dem 16. Jahrhundert. Eine mögliche Bedeutung ist die Abwehr des Bösen.

Relief an der Köbelingerstraße

Das Luderziehen („Luder“ ist ein mit Kot gefüllter Tierdarm) war ein Kraftspiel, das im 15. und 16. Jahrhundert im deutschen und skandinavischen Raum verbreitet war. Die Köpfe der beiden sich gegenüber knienden Kontrahenten wurden durch Luder, Seile oder Tuchstreifen um den jeweiligen Nacken miteinander verbunden. Ziel war es, den Kopf des Gegners über eine bestimmte Entfernung in die eigene Richtung zu ziehen. In der Reformationszeit war das Strebkatzenziehen auch ein Symbol für die Auseinandersetzungen der Zeit. Wenn sich die Darstellungen - wie hier - an Rathäusern befinden, sind sie auch als Anspielung auf die dort verhandelten Prozesse zu verstehen.